(音響コミュニケーション研究室)

- 空間音響

- 音響信号処理

空間音響における音響信号処理の研究

私たちが日常生活で音を意識する機会は少ないかもしれませんが,音は私たちの生活において非常に重要な役割を担っています。当研究室では,この「音」に着目し,音響信号処理に関する研究を行っています。例えば,ヒトが臨場感を感じるために最適な信号をスピーカから再生する音場再現技術や,空間における音の伝搬特性を解析・可視化する研究に取り組んでいます。

音響コミュニケーション研究室教員紹介

津國 和泉助教

Izumi TSUNOKUNI

2021年 東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 情報通信メディア工学専攻 入学.同年,東京電機大学 特任助手.2022年 日本学術振興会 特別研究員(DC2).2024年 東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 情報通信メディア工学専攻 修了.博士(工学).同年,東京電機大学 先端科学技術研究科 博士研究員.2025年 東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 助教.主に空間音響における音響信号処理の研究に従事.

研究事例

空間の音のモデル化

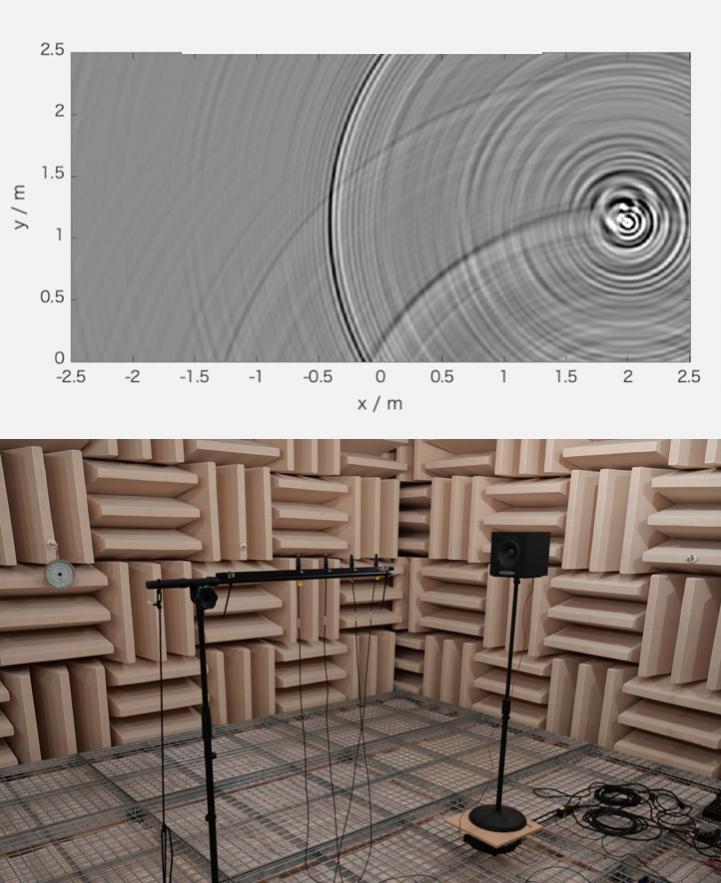

私たちは,普段何気なく耳にしている音を空間の響きとともに認識しています。音は空間ごとに伝わり方が異なり,位置によっても聞こえ方が変化します。このような空間における音の伝搬特性は,マイクロホンで測定することで把握できます。しかし,位置ごとに音の特性が異なるため,多数のマイクロホンを配置して測定する必要があり,膨大な時間と労力を要します。そこで,少数の測定データから空間の音をモデル化する研究に取り組んでいます。これにより,大量のマイクロホンを使用しなくても,任意の空間で音の伝搬を高精度にシミュレーションできるようになります。また,音のモデル化を通じて,効率的な三次元音場再現システムや可視化技術への応用にもつながります。

研究室の生活

大学の研究室は自分を大きく成長させる場所であり,苦楽をともにしたメンバーは生涯の仲間になります。学生時代に指導教員から「研究室の仲間は生涯の友になるよ」と言われたものの,当時は半信半疑でした。しかし,卒業後も学会で再会したり,年に1回は集まって食事をするなど,その関係は今も続いています。特に研究室で過ごす時間が長いほど,先輩・後輩の垣根を超えて切磋琢磨し合える仲間が増えていきます。もちろん,研究に取り組む時間が長くなる分,苦しむ瞬間も多くなります。しかし,この困難を乗り越えた経験は皆さんを大きく成長させるはずです。研究室配属後,論文調査をしながら研究に必要なプログラミングスキルや英語に慣れていきます。研究室のゼミは池田先生と合同で行い,発表の仕方や質疑応答の姿勢,スライド作成など,プレゼンテーション全般のスキルとディスカッション能力を高めます。ゼミとは別に,簡易的な打ち合わせも週1回実施し,研究の進捗確認や学生生活に関する相談を行いながら,次週の目標を一緒にたてていきます。そして,最終的には取り組んだ研究を学会で発表することを目指します。研究は決して楽ではありませんが,努力した分だけ必ず得られるものがあり,配属前には想像できなかった自分に成長することもできます。皆さんと一緒に研究できることを楽しみにしています。

先輩の声

津國先生からは,音響に関する専門的な知識はもちろん,見やすいスライドの作り方や効率的な論文の読み方などの基本的なこともたくさん教わりました。相談には親身になって乗って下さり,研究だけでなく就活でも大変お世話になりました。津國先生はおおらかで芯があり,堅実な方です。私はそそっかしくて何度もご迷惑をおかけしましたが,その度に明るく笑って許して頂きました。また,目標のために努力をいとわず,研究室で毎日,淡々と研究している姿が印象的でした。音の研究に興味がある方はもちろん,研究を通じて成長したいと考えている方にとっても,津國先生は非常に頼りになる先生です。(修士課程 R.M.)

研究でわからないことがあったときや行き詰まったときに親身になって相談に乗って下さったり,スライドのデザインやレイアウトといった発表に関するアドバイスも多くして下さったりと,研究室生活の様々な面においてお世話になりました。特に,修士論文の予稿については何度も確認・添削して下さり,本当に有り難かったです。(修士課程 Y.O.)